Quellmonitoring

In den letzten drei Jahrzenten wurden die Quellen des Nationalparks erfasst und analysiert. Um mögliche Veränderungen an den Quellstandorten zu erfassen, wurde im Jahr 2000 ein Quellmonitoring etabliert, welches 2020 auf neunzehn Quellen erweitert wurde. Da Quellen sehr sensible Lebensräume mit stabilen Standortfaktoren sind, sollen somit mögliche Folgen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt und den Lebensraum Quelle erkennbar und messbar gemacht werden.

Quellbeprobung

Quellen bilden einen Lebensraum mit hoher und spezifischer Biodiversität und sind Übergangszonen zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser. Sie haben als sensible ökologische Sonderstandorte auch eine besondere Zeigerfunktion für die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt einer Region. Die ökologischen Wechselwirkungen zwischen Klima, Wasserhaushalt und Biodiversität können besonders an natürlichen d.h. nicht von direktem menschlichen Einfluss veränderten Quellen beobachtet und verstanden werden. Mit dem Wandel des Klimas sind auch Veränderungen an den Quellstandorten zu erwarten z.B. durch veränderte Wassertemperatur und Wasserführung, die sich auf die Diversität der Organismen auswirken. Verlässliche Aussagen zu den Auswirkungen des Klimawandels erfordern eine einheitliche Methode der Beobachtung von Quellen und vergleichbare Datenreihen über lange Zeiträume. Erst dann können Trendentwicklungen sicher erkannt und analysiert werden.

Quellbeprobung durch Mitarbeiterin

Die Quellen im Nationalpark Berchtesgaden (NPB) wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten erfasst und bewertet. Seit 1994 wurden die Quellen ausschließlich faunistisch untersucht und die Strukturen kartiert. Erst seit 2000 werden die Quellen auch chemisch-physikalisch untersucht.

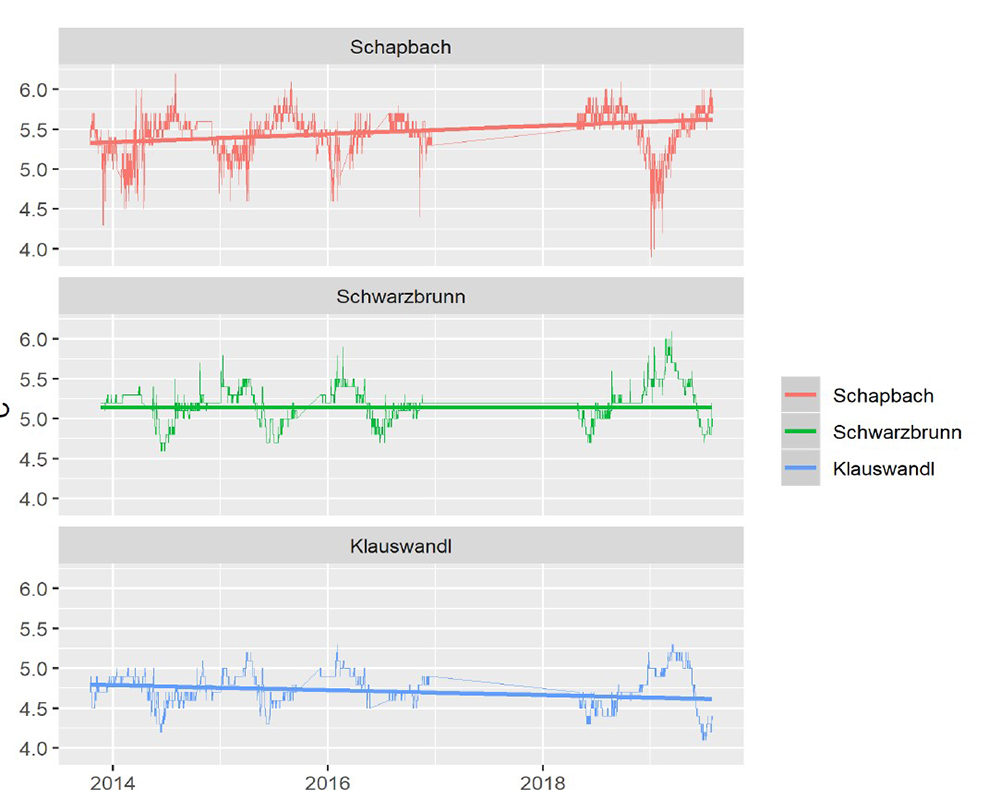

Für diesen Zweck werden seit 2011 acht Quellen und seit 2020 neunzehn ausgesuchte Quellen im Nationalparkgebiet in einem engen Rhythmus durch den Nationalparkdienst beprobt. Ziel der Beprobungen ist es, eine langfristige Zeitreihe der Parameter Temperatur, Sauerstoffgehalt, pH, Leitfähigkeit und Schüttung der Quelle zu erhalten.

Wie jedes Monitoring stellt auch die Quellbeobachtung eine Investition in die Zukunft dar, deren Erfolg sich möglicherweise erst in künftigen Generationen auszahlen wird. Bisher konnten keine Trendentwicklungen im Quelllebensraum des Nationalparks Berchtesgaden nachgewiesen werden, die eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Dies kann daran liegen, dass die vorliegenden Zeitreihen noch verhältnismäßig kurz sind und das Gebiet im Vergleich zu anderen Regionen Bayerns bisher wenig von Trockenheit betroffen ist.

Quellbeprobungsmodell