Lebensraumübergänge und Sukzession

Lebensräume verändern sich stetig und mit ihnen ihre Artgemeinschaften und Ökosystemprozesse. Diese Veränderungen werden durch natürliche und anthropogene Störungen und zusehends auch durch den Klimawandel beeinflusst. Um Ökosystemveränderungen besser abschätzen und Empfehlungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung geben zu können, ist ein grundsätzliches Verständnis über Veränderungen von Artgemeinschaften und Ökosystemprozessen innerhalb und zwischen verschiedenen Lebensräumen nötig.

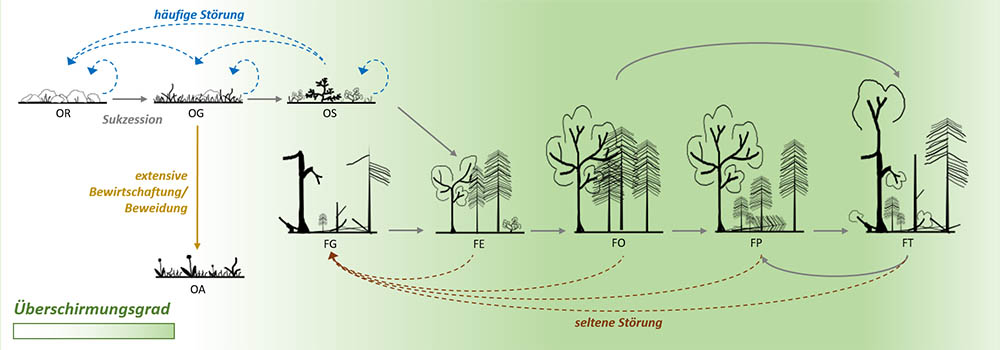

Übersicht über die Typen von Untersuchungsflächen, ihr Offenheitscharakter (Überschirmungsgrad) und Entwicklungsmöglichkeiten, die durch natürliche Sukzession (durchgezogene Linien), sowie Art und Häufigkeit von Störungen (gestrichelte Linien) bestimmt werden. Während die Offenlandflächen (gesteinsdominert (OR), grasdominiert (OG), gehölzdominiert (OS), anthropogen/Alm (OA)) höchstens einen sehr geringen Überschirmungsgrad vorweisen (nur OB), gibt es im Wald einen Gradienten von Flächen mit stark geöffneten (Lücke (FG), Schlussphase (FT)), lückigem (Etablierungsphase (FE), Plenterphase (FP)) und geschlossenem Kronendach (Optimalphase (FO)). Genauere Informationen und Bilder zu den Erfassungsmethoden/-geräten können auf den Seiten zu Klimagradienten und zum Biodiversitätsmonitoring nachgelesen werden. Grafik: Lisa Geres.

Nationalparke bieten die einzigartige Chance, natürliche Lebensraumentwicklungen auf großer Fläche zu erforschen. Diese Lebensraumentwicklung, auch Sukzession genannt, kann dabei in sehr unterschiedlichen zeitlichen und strukturellen Ausprägungen erfolgen. Um diesen Prozess besser zu verstehen, wurde im Nationalpark Berchtesgaden ein Netzwerk aus 213 Untersuchungsflächen eingerichtet, das einen Alters- bzw. Entwicklungsgradienten aller dort typischen Lebensräume des Waldes und des Offenlandes abbildet. So reicht im Wald das Spektrum von jungen und offenen Beständen, wie sie z.B. durch Borkenkäfer oder Windwurf entstehen, über dichte, mittelalte Bestände mit geschlossenem Kronendach, bis hin zu Beständen mit alten und dicken Bäumen, die nach und nach absterben und das Kronendach wieder öffnen. Im Offenland wurden fels-, rasen- und gehölzdominierte Flächen an Orten ausgewählt, wo sich aufgrund regelmäßiger Störungen (z.B. Lawinen) oder der Höhenlage kein Wald etablieren kann. Zusätzlich werden Untersuchungsflächen auf Almen eingerichtet, um anthropogen beeinflusste Offenlandlebensräume einzubeziehen.

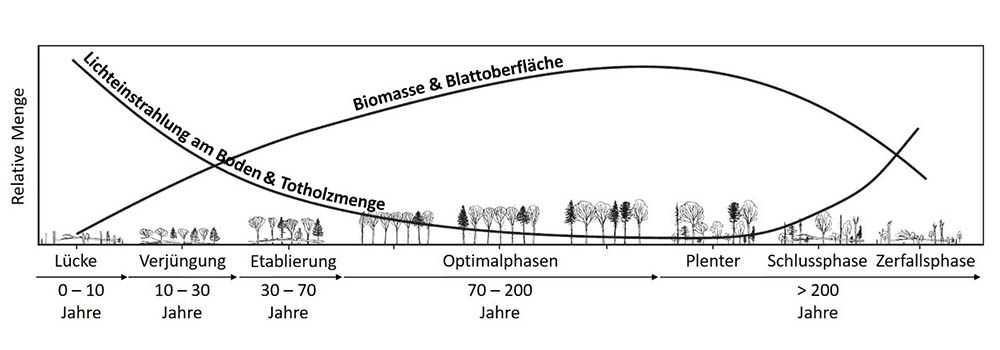

Die Entwicklungsphasen unterscheiden sich in ihrer Struktur, Vegetation, Totholzmenge, Lichtverfügbarkeit, Klima, uvm., was folglich zu veränderten Artzusammensetzungen und Ökosystemprozessen (z.B. Nährstoffkreisläufe, CO2-Speicherung) führt. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Ökosystemdynamik und Waldmanagement in Gebirgslandschaften der TU München, der Abteilung für Naturschutzbiologie der Goethe-Universität Frankfurt, sowie dem Nationalpark Bayerischer Wald untersuchen wir, wie sich Artengemeinschaften und Ökosystemprozesse innerhalb und zwischen den verschiedenen Lebensräumen des Waldes und des Offenlandes hinweg verändern und welche Rolle dabei natürliche und anthropogene Störungen spielen. Einbezogen wird ein breites Spektrum an Artgruppen, beginnend bei Bakterien und Pilzen, über Pflanzen, Insekten, hin zu Vögeln, Fledermäusen und anderen Wirbeltieren. Ziel ist es, Veränderungen von Ökosystemen besser vorhersagen zu können und aus den Erkenntnissen Empfehlungen für nachhaltige und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftungsweisen abzuleiten. Ein weiteres Projekt beschäftigt sich mit Veränderungen entlang des Höhengradienten (600 bis 2300 m ü. NN), um Auswirkungen der Klimaerwärmung besser abschätzen zu können. Ein Teil der Untersuchungsflächen geht anschließend in ein Langzeit-Biodiversitätsmonitoring über.

Veränderung von Resourcenverfügbarkeit entlang der natürlichen Waldentwicklung. Anzumerken ist, dass die Zerfallsphase aufgrund von Störungen auch früher eintreten kann. Grafik verändert nach Hilmers et al. (2018) Biodiversity along temperate forest succession.

Aktuelle Projekte:

- AlpsLife

- Aufgelassene Almen

- Nachhaltige Almwirtschaft im Klimawandel

- Höhengradienten

- Lebensraumübergänge und Sukzession

- LiveAlpsNature

- Walddynamik

- Wildtiere